いきなり電源落ちは、バッテリーのパンクが主な原因?ということで…。とりあえず交換しないと動かせないので、バッテリーを発注しました。

パンクしたバッテリーもこれでした。何でまた同じバッテリー?ということなんですが、そのバッテリーの空箱とメモデータが残っていたので見たら、「2014/09/23」つまりH26年9月23日に交換したバッテリーでした。

ちょうど3年間稼働したバッテリーだったのです。一流メーカー品よりも超破格値のバッテリーが3年使えるって…もう十分じゃないですか?コスパに優れた商品は使うべきでしょ?ということなんです。メーカー品買ったら数倍かかります。でも3年の数倍はもちませんから。

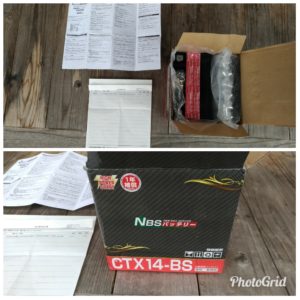

で、商品が届いたので早速梱包を開封、中身を確認します。本体、補充液、キャップ、説明書、領収書、それと画像にはありませんが、返信ハガキ。バッテリーは劇物指定なので、購入者は受け取り確認のハガキに記入して販売者に送付しなきゃいけないんです。

「そういうことは、チヤッチヤとやっておくんだ。忘れる前に書いて出すだけやろ?後から届かないとか言われるんは、ダサいワ。」

OTOさん、梱包開封してサッサと記入して投かん。忘れる前にやっておくほうが他に集中できるし、〇倒く〇がりのOTOさんだけど、ダラダラだけは嫌いです。

さて、バッテリーには最初から補充液入りのものも販売されてますが、これは初期充電も行っているものが多く、即利用する場合には便利。ただし、未使用だとバッテリーの自然放電によって性能低下が起きるのと、手間を掛けてある分若干高くなる。(1,000円~1,500円くらい?)

補充液が入ってないものは、端子類の金属部分に劣化はあるかもしれないけど、液を入れなきゃ大きな劣化は起きない。ケースなんかは、10年は破損しないように作ってあるから。

それに、補充の手間と初期充電なんて1日あれば済む。それで1,000円以上安いんだし、保存が効くなら予備買っておいてもいいんだし、こっちがいいかと。まぁ、人それぞれだけどね。OTOさんは、こっち買ってます。

補充液の充填は、今更ここで書かなくてもググれば沢山出てきますけど、情報は幾つもあるほうがイイので書いておきます。

まず、バッテリーの上面に貼ってあるシールをめくる。そして、補充液のボトル(アルミの蓋を剥がさないで)を逆さまにして、バッテリー上部の6穴に差し込みます。

このとき、アルミの蓋が刺さって破れるのに意外と力がいる。上からグッと力を掛けると、「パツン」と音がして刺さるはず。その後は、ボルトから気泡が立ち上がって液が下に落ちていくので、空になるまで20分ほど待つ。

はずですが…。たまにそうならない時がある。5分くらい待っても、全然落ちていかない部分があったり、全部がそうだったり。それは、刺さりが浅いかエアーが入りにくい状態なので、補充液ボトルの底をパンパンと数回叩いたり、ボトル横を押さえて圧を多少掛ける。

そうすると、エアーが立ち上ってくるはす。なかなか液が落ちないなら、ボトルが空になるまで繰り返す。ボトルが空になったらそのまま20分くらい放置、その後にボトルを撤去し、付属キャップを軽く被せておく。(化学反応によってガスが発生するから、これを抜く必要があるので。)

時間が経過したら、初期充電をする。これは、やらなくてもバッテリー電圧は正常範囲にあるんだけど、満充電の状態ではないらしい。だから、満充電状態にするために、初期充電で電圧を上げておくというもの。寿命に関係すると言われているし、やらないよりやった方がイイね。

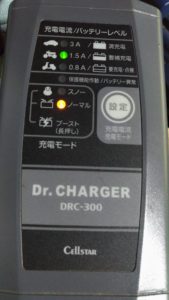

初期充電で注意することは、微弱電流で数時間ということ。必ずバイク用の充電ができる充電器を使うように。自動車専用の充電器は、2A(アンペア)が最小のものだったりする。バイクバッテリーの初期充電には、高すぎるんです。

バッテリーの取り扱い説明書に書いてあるけど、大抵のメーカーでは1.4A~1.5Aくらいで数時間と記載されている。ZRX1200に使ってる「14-BS」を例にしてる。他の規格は若干違うけど、大体は容量の5%から10%くらいのアンペアが安全だって。

ちょうど規格の話になったから、そのあたりの情報を。

バイクのバッテリーは、最近は「シールバッテリー」といって、液を1度補充したら再補充できないようにシールを被せてしまったものが主流。自動車のバッテリーは「開放型」といって、+と-端子の中間にバッテリー液を補充する+ネジの蓋がある。これは再補充可能なもの。

なぜシールバッテリーかというと、バイクは振動が大きいし車体が大きく傾くので、開放型バッテリーでは液漏れが心配されるから。水平だからね、車は。傾いたってバイクほどじゃない。

シールバッテリーの規格も様々あるけど、同じ12V(ボルト)で同じサイズでも、12-BSとか14-BSとか違う。この数字部分の意味は?という話。これ、「10時間率容量」の違い。

つまり、簡単に言うと、“1Aの電流を10時間流せる容量」を基準として、どれだけの時間流せるバッテリー容量なのかってこと。例えば12-BSの“12”は、1Aで12時間、または1.2Aで10時間流せるという意味。

同じ容器のサイズでも違うのは、バイクの通常消費する電流の差が関係している。新しい車種ほど、照明機器とかがLED化されて消費が少なくなってるので、より省電力のバッテリーでOKというわけ。

だから、14-BSのものに12-BSも搭載は可能だけど、消費電力が大きいからバッテリー消耗は激しいはず。スマホやナビなど時間消費量が大きい電装品を装着していると、ジェネレーターの充電能力や電子デバイスのエラーが心配かもしれない。まぁ、緊急的にならOKかもしれないけど、自己責任だね。

「BS」の表記について、これはB型端子付き(+-端子を取り付け穴が前方にもある)でシール(ド)バッテリーという意味。さらに、型番先頭の「CTX」とか「YTX」などの表記は、VALA規格(バッテリー液を特殊な繊維に染み込ませた構造でシールド構造の製品)で“高性能”とされたものに付くよ。

では、おさらい。

「CTX-14-BS」は、どういう意味?

「あ、高性能規格で1Aの電流を14時間流せて、端子穴が前面と上面に開いていて、液充填が初回1回だけしかできないバッテリーかぁ。」です。

さぁ、もう迷わなくて済むかな?(^^)v

あれぇ~こういう記事書くんだっけ?ZRX1200のバッテリー交換はどうなった?ま、いいっか。(゜゜;)